JA会津よつば管内は、水田の転作作物として大豆を栽培しています。特に、磐梯山の裾野である猪苗代地区や湊地区で多く栽培しています。国産の大豆は、生産量は少ないですが、安全・安心です。もちろん、品質にも自信のある大豆です。

収穫・乾燥された大豆は、会津管内で納豆に加工されたり、県外へ出荷されています

大豆が出来るまで

大豆の品種

栽培している品種は「スズユタカ」「タチナガハ」「あやこがね」「コスズ」です。

スズユタカは、タンパク質含量が高く豆腐に適しています。タチナガハは、大粒で形が良く、煮豆に適しています。あやこがねは、味噌の加工に適した品種です。コスズは納豆に適していて、皮が軟らかい納豆になります。

生産者コメント

会津若松市 岩沢忠典さん

毎年大豆を作付けし、栽培しています。品質が良い大豆ができるように、管理作業を行っています。

会津若松市 (株)くまのもり樂農 代表取締役 大竹正夫さん

当社は、水田農業構造改革の一還として転作大豆約10haを栽培しています。

我国は大豆の自給率が最も低く輸入に依在しています。

しかし、安全性に不安もあります。当社は消費者のニーズに合わせ、化学肥料や農薬の減量化、耕起、播種、施肥の同時作業等によって省力化を図り、生産性の向上を目標に実施しています。

JA会津よつばでは、6月から10月にかけて、県内及び東京方面、新潟方面にきゅうりを出荷しています。

有機肥料を中心とした肥料により、きゅうりをかじった時に甘みを感じる、旨みのあるきゅうり作りに取組んでいます。

夏バテに最適なきゅうり、そのまま味噌を付けてガブっと丸かじりしたときの食感は最高です。

きゅうりが出来るまで

きゅうりの品種

「グリーンラックス2」「ズバリ163」「アルファ節成」を中心に栽培しています。きゅうりは、栽培時期によって適した品種を選んでいます。

きゅうりの栄養成分

きゅうりは90%が水分で、カリウムを豊富に含んでいます。カリウムはむくみを改善する効果や利用作用があります。

「暑い夏にはキュウリビズ」

福島県は7月から9月にかけて、きゅうりの出荷量が日本一です。

むし暑く夏バテしそうな真夏に、東北6県の全農が合同で、きゅうりのPR「キュウリビズ」を行っています。

きゅうりは、全体の95%が水分で、体を冷やす効果があります。きゅうりを食べて、夏バテを乗り切りましょう。

きゅうりの保存方法

【生での保存】

きゅうりは、水気に弱いので、よく水分をふき取り保存袋に入れ、ヘタを上にして立てて冷蔵庫で保存しましょう。

【加工して保存】

きゅうりは、生では日持ちしないですが、塩漬けなど漬物に加工したり、酢漬けにするとより長く保存できます。

おいしいきゅうりの選び方

緑色が濃くツヤがあり、いぼが尖っているものが良いです。

JA会津よつばのピーマンは6月から10月にかけて、県内や東京方面、新潟方面に出荷されます。

しっかりと選別したピーマンは、品質と揃いが良く、市場でも高評価を得ています。

また、軽くて扱いやすいピーマンは、収穫・出荷作業の負担が少なく、近年当JAでは、栽培面積が増加しています。

ピーマンが出来るまで

ピーマンの品種

ピーマンは、主に「京ゆたか」を栽培しています。

生産者コメント

会津若松市 伊海田芳弘さん

ピーマンは、ハウス2a、ろ地10aを作付しています。エコファーマーを取得すると共に、除草剤の使用を制限して、消費者に安全・安心なピーマンを提供できるよう努力しています。

ピーマンの栄養成分

ピーマンはビタミンCを多く含み、1個のピーマンで80mgのビタミンC(レモン1個分)を含みます。ビタミンCは加熱に弱いですが、ピーマンに含まれるビタミンCは熱に強く、加熱しても壊れないのが特徴です。また、赤ピーマンはピーマンが完熟したもので、赤ピーマンの方がβカロチンやビタミンを多く含みます。

ピーマンの保存方法

ピーマンは水分がつくと痛みやすいので、水気をふき取り保存袋に入れて野菜室で保存します。ピーマンは、生のまま2~3週間保存できますが、栄養価は徐々に減っていくので早めに使い切りましょう。

おいしいピーマンの選び方

色が濃くて、ハリとツヤがあり、肉厚のものを選びます。ヘタの色が鮮やかなものが新鮮です。

JA会津よつばでは、ほうれんそうを主に5月から10月にかけて出荷しています。

栽培地区は、当JAの中でも標高の高い地区での栽培が多く、冷涼な地域でとろけの少ない品質の良いほうれんそうが栽培されています。

また、計画的に栽培しているため、安定的にほうれんそうを出荷することができます。

ほうれんそうが出来るまで

ほうれんそうの品種

ほうれんそうは、「ミラージュ」や「ジョーカーセブン」などを栽培しています。

ほうれんそうの栄養成分

ほうれんそうは、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含む非常に栄養価の高い野菜です。代表的な栄養素はβカロチンと鉄分で、鉄分は牛レバーに匹敵するほど含まれています。また、鉄分の吸収を高めるビタミンCや造血を助ける葉酸も多く含んでいます。

生産者コメント

会津若松市 佐藤泉さん

安全で安心なほうれん草を食べていただける様に、ほうれん草作りを生きがいにがんばっています。

ほうれんそうの保存方法

ほうれんそうを生のまま置いておく時は、立てておいて置くと良いです。葉物野菜なので早めに調理しましょう。茹でて水気を切り、冷凍保存すると便利です。

おいしいほうれんそうの選び方

葉の緑色が濃く、葉が肉厚で張りがあるものを選びます。根本はみずみずしく赤みが強いものが新鮮でよいです。

JA会津よつばでは6月から10月にかけて、サヤインゲンを出荷しています。

畑で1本1本収穫したサヤインゲンを、生産者のプロの目で選別し、丁寧に箱詰めして出荷しています。

たっぷりと日差しを浴びて実ったサヤインゲンは、栄養も豊富で、食べるとサクサクとおいしい食味が味わえます。

サヤインゲンが出来るまで

サヤインゲンの品種

サヤインゲンは主に「いちず」を栽培しています。いちずは丸さやで、スジが少なく、形も良い品種です。

サヤインゲンの栄養成分

サヤインゲンは、美肌効果のあるビタミンB群に、ビタミンC、βカロチン、食物繊維を多く含んでいます。

また、アスパラガスに匹敵するほどのアスパラギン酸を含み、アスパラギン酸は疲労回復や高血圧予防に効果があります。

生産者コメント

会津若松市 三浦清子さん

サヤインゲンを栽培して40年になります。

今年の夏は、例年よりも暑く大変でしたが、インゲンが良く育ち嬉しく思っています。

インゲンは、ビタミンも含まれ、食物繊維も摂れる為、多くの方に食べてもらいたいです。

また、これからも頑張って栽培していきたいと思います。

サヤインゲンの保存方法

【生での保存】

サヤインゲンはしなびやすいので、保存袋に入れて冷蔵庫で保存します。長く置くと風味が落ちるので、2~3日で使い切ります。

【加工して保存】

硬めに茹でたサヤインゲンは冷凍保存できます。

おいしいサヤインゲンの選び方

みずみずしく、肉厚で、緑色が濃いものを選びます。太さが均一で、やや細め、中の豆が盛り上がっていないものが良いです。

JA会津よつばでは、6月から10月にかけて、トマトを県内及び東京方面の市場に出荷しています。

当JAでは、トマト作りには土壌が大事と考え、土作りを重視したミネラル栽培に取組んでいます。トマトの生育に最適な土壌で栽培され、実ったトマトの味は格別です。

トマトが出来るまで

ミネラル栽培について

ミネラル栽培は、土壌のミネラルのバランスを整え、健康な土壌で作物を栽培する栽培方法です。ミネラル栽培で育ったトマトは、栄養価も高く、食味の良いトマトになります。

JA会津よつばでは、毎年、土壌分析によって土壌の状態を把握し、その上で土壌に必要なミネラルや有機質を補給しています。

トマトの品種

「りんか409」を中心に栽培しています。食味、日もちが良い品種です。

トマトの栄養成分

トマトは、βカロチン、C、Eなどの栄養を豊富に含み、その上カロリーも低い野菜です。トマトの赤い色は、リコピンという色素で、リコピンには強い抗酸化作用があり、その強さはビタミンEの100倍、βカロチンの2倍です。

トマトの保存方法

【生での保存】

赤くなったトマトは保存袋に入れて冷蔵庫に保存します。まだ青みの残るトマトは、常温で置いておくと次第に赤くなります。

【加工して保存】

トマトは、皮を湯むきしてザク切りし、冷凍保存するとトマトベースの料理に使えます。

おいしいトマトの選び方

トマトの形が丸くて、身が締まって重いものが良いです。また、ヘタが緑色で、ピンとしているトマトは新鮮です。

生産者コメント

猪苗代町 小林文男さん

中嶋農法による「健康な土づくり」・「作物の健康」・「農家の健康」を基本にした美味しいトマト作りにこだわっています。美味しいトマトは、健康な土作りが最も大切な要因です。

1953年11月生まれで、我が家では、1960年よりトマト栽培をしており私は2代目です。

冷やして生でそのまま食べてください!!!トマト本来の味を楽しんでください。

西部営農センタートマト共選場の様子

会津のアスパラの生産量は全国的にみてもトップクラスを誇ります。県内では約90パーセントが会津産。アスパラを切ると切り口からは水分が溢れ、生でも食べられるほど甘さが特徴です。アスパラの品種は安定した収穫が見込めるウェルカムが会津では主流です。

⇒ オンラインショップでのご購入はこちら!

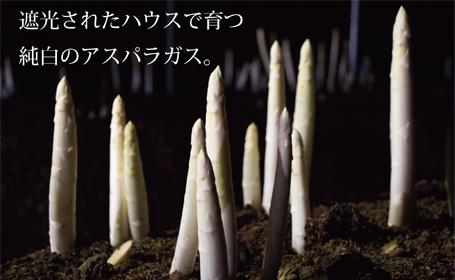

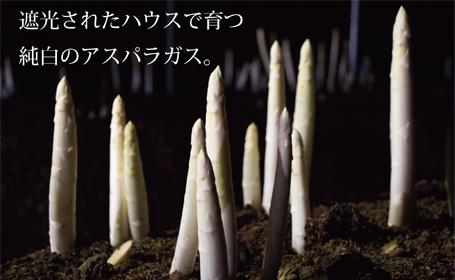

ホワイトアスパラ

遮光栽培のホワイトアスパラも実はグリーンアスパラと同じ品種で栽培されています。完全に遮光されたハウス内は、明かりなしでは何も見えないほど光の侵入を遮断しています。これは少しの光であっても光合成が進んでしまい、緑色になってしまうため。

ハウス内は暑く、ムンッと湿度が高い。アスパラはこの高温多湿の環境を好みます。ホワイトアスパラは、グリーンアスパラに比べて茎径が太くなります。その理由は光が遮断されると、伸長に時間がかかり、水分を多く含むからです。そのため、同じ太さのグリーンアスパラとホワイトアスパラの重さを比べるとホワイトアスパラの方がずっしりと重い。一口ほおばれば、フレッシュな味わいとサクサクとした食感が楽しめます。

紫アスパラ

南会津町田島地区もアスパラの栽培がとても盛んな地域。標高約550メートルの高原地帯で栽培されるアスパラは、激しい寒暖差によって甘みが引きだされるため、市場での高評価をうけています。南会津は、全国的にも珍しい、緑・白・紫の三色で展開される三色アスパラの栽培が盛んです。

三色アスパラは、高級百貨店などを中心に販売されており、高品質さで消費者の人気を集めています。特に紫アスパラは、アスパラ総生産量の一割にも満たしていないため、希少価値のある食材になっています。

紫アスパラは日本ではまだまだ認知度が低いですが、南ヨーロッパの地方では紫色が主流です。三色の中で一番糖度が高く柔らかな食感。ポリフェノールが、グリーンアスパラの約10倍も含まれており、この豊富なポリフェノールによって紫色に色づきます。茹でるときれいな紫色は緑色に変わってしまうため、紫アスパラの色を楽しむには、お酢やレモン汁などを加えて茹でることがきれいな色を保つ方法です。食事は視覚からとよく聞くように、サラダなどに加えて、色のアクセントとして楽しむのもおすすめです。

アスパラガスが出来るまで

アスパラガスの品種

「ウェルカム」と「ハルキタル」を中心に栽培しています。ウェルカムは、収量が良く穂先が開きにくい長所があります。一方、ハルキタルは、福島県で育種された品種で収量・品質が良いのが特徴です。

冬に収穫、促成アスパラガス

通常、春から秋にかけて収穫するアスパラガスですが、12月から2月の冬の間もアスパラガスを出荷しています。

秋にアスパラガスの株を掘り取り、冬に施設の中で加温して発芽させています。

アスパラガスの栄養成分

アスパラガスは、アミノ酸の一種であり、うま味成分でもあるアスパラギン酸を含んでいます。アスパラギン酸は、新陳代謝を高める働きをし、利尿作用によって毒素を体から排出するのを助けます。他に、ビタミンB2やビタミンC、食物繊維も多く含んでいます。

アスパラガスの保存方法

【生での保存】

アスパラガスは乾燥しやすいので、切り口に濡れた新聞紙を当ててから、ラップでくるむか、または保存袋に入れて保存します。

アスパラガスは、生のまま長く保存できませんので、新鮮なうちに調理します。

【加工して保存】

硬めにゆでて冷凍庫に保存すれば、冷凍のままフライパンなどに投入して調理できます。

おいしいアスパラガスの選び方

穂先が締まっていて茎がまっすぐなもの、全体的に色が濃く、ツヤがあるアスパラガスが良いです。

生産者コメント

鵜川良一さん

会津の中でも特に盛んな地域が、蔵どころで有名な喜多方市である。喜多方市慶徳町の鵜川良一さんは、アスパラの栽培をはじめて30年以上の大ベテラン。1ヘクタールの圃場、32棟でグリーンアスパラとホワイトアスパラを栽培している。鵜川さんの圃場は水はけが悪い。しかしこれが好都合で、アスパラに欠かせない保水力や保肥力が高まるため、おいしく育つ秘訣だと鵜川さんは話す。

取材日:2016年4月

JA会津よつばアスパラ動画

大豆の播種

大豆の播種 発芽した大豆

発芽した大豆 発芽した大豆

発芽した大豆 生育中の大豆

生育中の大豆 大豆の花

大豆の花 大豆の実

大豆の実 収穫時期の大豆

収穫時期の大豆

定植後のきゅうり

定植後のきゅうり 生育中のきゅうり

生育中のきゅうり きゅうりの雌花

きゅうりの雌花 きゅうりの雄花

きゅうりの雄花 収穫中のきゅうり

収穫中のきゅうり 収穫中のきゅうり

収穫中のきゅうり

ピーマンの圃場

ピーマンの圃場 ピーマンの花

ピーマンの花 収穫中のピーマン

収穫中のピーマン

発芽したほうれんそう

発芽したほうれんそう 生育中のほうれんそう

生育中のほうれんそう 収穫間近のほうれんそう

収穫間近のほうれんそう 収穫間近のほうれんそう

収穫間近のほうれんそう 収穫時期のほうれんそう

収穫時期のほうれんそう

定植後のサヤインゲン

定植後のサヤインゲン サヤインゲンのトンネル

サヤインゲンのトンネル サヤインゲンの花

サヤインゲンの花 収穫中のサヤインゲン

収穫中のサヤインゲン

トマトの苗

トマトの苗 定植後のトマト

定植後のトマト トマトの花

トマトの花 生育中の畑

生育中の畑 収穫中のトマト

収穫中のトマト トマトの選別作業

トマトの選別作業 トマトを箱詰め

トマトを箱詰め 木のパレットに積む

木のパレットに積む

発芽

発芽 アスパラガスの苗

アスパラガスの苗 収穫中(春取り)

収穫中(春取り) 定植した苗

定植した苗 立茎中

立茎中 収穫中(夏取り)

収穫中(夏取り) 収穫中(夏取り)

収穫中(夏取り) アスパラガスの花

アスパラガスの花 アスパラガスの実

アスパラガスの実 アスパラガスの実

アスパラガスの実